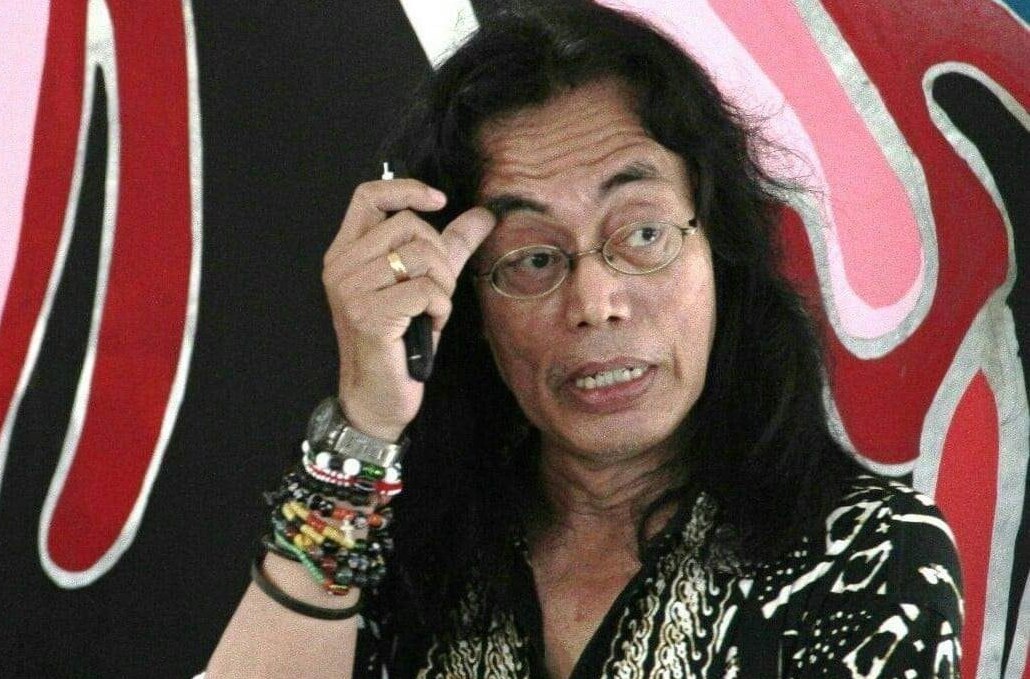

Roedy Haryo, 43 Tahun Membela Masyarakat Adat

kaltimkece.id Pesawat bermesin jet hijau toska dengan logo B di buritan itu mendarat mulus di landasan pacu Bandara Sepinggan. Di sebelah kiri, seorang pramugari membuka pintu kabin pesawat dan mengucapkan terima kasih. Setelah lebih tiga jam perjalanan dari Jogjakarta transit Banjarmasin, Roedy Haryo Widjono tiba di Balikpapan. Pemuda berusia 20 tahun itu untuk pertama kalinya menginjak Bumi Etam pada 1984.

Rohaniawan Katolik itu segera menuju Samarinda. Mobil yang Roedy tumpangi berhenti di terminal Samarinda Seberang. Ia menyeberangi Sungai Mahakam dengan kapal feri kayu. Dari kejauhan, matanya memandangi struktur Jembatan Mahakam yang tengah dibangun.

Lelaki berambut sebahu itu segera menghadap Keuskupan Agung Samarinda. Ia ditugasi untuk melayani umat di Kampung Tering Lama, waktu itu masih wilayah Daerah Tingkat II Kutai. Tering sebelumnya adalah satu dari antara pusat pelayanan Katolik di Kaltim sebelum dipindahkan ke Samarinda pada 1955.

Perjalanan ke Tering melewati Sungai Mahakam selama dua hari dua malam. Roedy yang tak pernah bisa tidur di atas kapal akhirnya tiba di Kampung Tering Lama. Ia disambut hujan deras pada dini hari itu. Hatinya terguncang. Dari hiruk-pikuk Jojga, Roedy kini di tengah belantara dan kelok-kelok sungai Kalimantan.

“Mungkin ini yang dibilang jetlag kebudayaan. Di Pulau Jawa, tidak ada sungai sebesar ini. Saya sampai stres. Mana tidak bisa berenang lagi,” kenang Roedy Haryo, kini 65 tahun, kepada kaltimkece.id.

Lelaki kelahiran Surakarta yang besar di Jogja ini kemudian diajak pastor mengelilingi perkampungan Dayak. Ia ditunjukkan beberapa rumah kayu masyarakat setempat dari Tering Baru ke Tering Lama. Roedy juga diperlihatkan bangunan rumah sakit, SD, SMP WR Supratman, dan STM Santo Yosep yang dibangun Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Pembangunan Rakyat. Bangunan-bangunan ini adalah penanda puncak perjalanan pusat misi Gereja Katolik di hulu Mahakam dari 1907 sampai 1926.

“Setelah tinggal di sana sepekan, saya minta pulang,” tutur Roedy Haryo.

Seorang pastor paroki kebetulan mengetahui latar belakang Roedy yang menyukai seni, budaya, dan bertapa. Pastor itu mencoba menghibur. Roedy diajak menonton ritual belian dari komunitas Dayak Tunjung. Belian adalah upacara adat pengobatan tradisional. Di situlah Roedy tertarik.

Perkenalan dengan kebudayaan belian membawa Roedy menyelami perjalanan kebudayaan komunitas Dayak di pedalaman hulu Mahakam. Ia mulai bertualang ke kampung-kampung masyarakat Dayak. Roedy pun belajar tiga ‘kebiasaan’ untuk menjadi orang kampung. Ketiganya yaitu rokok, menyirih, dan minum buraq --minuman lokal dari fermentasi beras.

“Merokok adalah bahasa pergaulan, jalan pembuka kata. Menyirih terdiri dari meramu daun sirih, tembakau, biji pinang, dan kapur, adalah pembuka berbagai cerita,” kata Roedy yang beberapa tahun terakhir berhenti merokok karena masalah jantung. Terakhir adalah medium pergaulan warga yang tertinggi yaitu minum buraq. Saat minum bersama, terjadi proses membuka diri. Semua perangai terlihat.

Bahasa pergaulan yang menemani perjalanan kebudayaan ini menuntun Roedy kepada sebuah lumbung kekayaan kearifan lokal. Pria yang gemar menulis itu menyadari seluruh riwayat alam dan semesta di Kalimantan lebih kaya dibandingkan di Pulau Jawa. Ia menggabungkan pendekatan keilmuan berbasis etnografi dan geografi dalam pembuatan karyanya. Roedy pun merasa inilah dunia barunya.

“Semua pengalaman proses perjumpaan saya dengan ritual budaya saya tulis dalam buku berjudul Manusia Dayak Menatap Hari Esok terbitan Grassindo pada 1992. Setelah itu, ada 54 buku yang saya tulis dan terbitkan bersama warga,” jelas Roedy.

Pengalaman kebudayaan makin memperkuat semangat Roedy ketika mengajar siswa di pedalaman hulu Mahakam. Atas kemurahan hati pengurus gereja dan yayasan, Roedy diberi kesempatan menjadi guru di SMP Katolik WR Supratman dan STM Santo Yosep di Tering. Di sekolah misi itu, ia ditugasi sebagai guru mata pelajaran sejarah dan kebudayaan. Mata pelajaran tersebut tidak masuk ujian nasional waktu itu.

“Banyak murid saya yang sekarang jadi pastor, anggota dewan, dan pejabat,” kata Roedy yang kini sibuk menjadi pengajar di Sekolah Tinggi Kataketik Pastoral Katolik (STKPK) Bina Insan Samarinda.

Membela Masyarakat Adat

Seminar Nasional Dayak itu diadakan di Pontianak, Kalimantan Barat, pada 1992. Perwakilan komunitas Dayak se-Kalimantan hadir. Mereka membahas nasib etnis Dayak yang makin dimarginalkan oleh arus pembangunan. Hutan Kalimantan di bawah rezim Orde Baru dieksploitasi habis-habisan sejak 1970-an.

Roedy hadir dalam seminar. Ia bertemu beberapa kawan lama di Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Dari diskusi mereka, tercetus gagasan mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang khusus membela kepentingan komunitas Dayak di Kaltim. Roedy dan beberapa kawan termasuk Budi Wijardjo dari YLBHI mendirikan Lembaga Bina Benua Puti Jaji. LSM ini berfokus kepada komunitas Dayak.

“Pada 1992 itu, belum ada LSM sama sekali di Kaltim. Bahkan, belum banyak orang yang berani membela dan berbicara tentang orang Dayak. Saat Orde Baru, ada stigma buruk bagi organisasi yang membela hak masyarakat adat,” tuturnya.

Roedy dipilih sebagai Direktur Lembaga Bina Banua Puti Jaji periode 1995 sampai 1998. Sepanjang itu, ia aktif mengadvokasi dan mendampingi masyarakat adat yang dimarginalkan. Satu di antaranya ialah membela masyarakat adat di Kampung Jelmu Sibak atau Kampung Bentian Besar di Kutai Barat. Kehidupan berladang di Kampung Bentian itu terusik konsesi Hak Penguasaan Hutan seluas kurang lebih 200 ribu hektare milik kroni Presiden Soeharto.

Aktif dalam advokasi, Roedy turut membidani dan mengorganisasi berbagai LSM di Kaltim dan nasional. Pada 1995, Roedy menjadi Dewan Pendiri Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim. Ia menjadi anggota Dewan Pendiri Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dan anggota Dewan Pendiri Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KP-SHK). Roedy juga menjadi Dewan Pendiri Lembaga konsultasi Perburuhan (LEKSIP), termasuk Steering Commitee HAM Kaltim di bawah Komnas HAM.

Sebagai penulis, Roedy menjadi koresponden sejumlah media massa. Ia menulis untuk Majalah Hidup Jakarta, Buletin Sosial Surabaya, dan koresponden Union Catholic Asia News (UCA News).

Dari pengalamannya, Roedy menyimpulkan model penghancuran kebudayaan masyarakat adat di Kalimantan. Pertama, penghancuran hutan melalui perizinan. Mulai HPH dan Hutan Tanaman Industri (HTI), hingga izin pertambangan batu bara. Singkat kata, hutan sebagai tempat ekspresi kebudayaan dan hunian komunitas adat Dayak dihabisi perizinan.

Penghancuran kedua melalui pengetahuan asing. Komunitas setempat diperkenalkan pengetahuan berbalut modernisasi. Gaya hidup masyarakat tradisional dibenturkan dengan gaya modern. Masyarakat lokal yang sudah tercerabut dari akar budayanya mengalami loncatan peradaban. Identitas komunitas lokal telah menjadi identitas artifisial, simbol tanpa mengenal filosofinya.

Menulis Ulang Kebudayaan dan Hukum Dayak

Roedy mulai merumuskan jalan kebudayaan sebagai alat perlawanan dan penyadaran dari marginalisasi dan kekuasaan yang tak adil. Prosesnya dari kampung ke kampung. Alih-alih menggunakan istilah akademis dan retoris, metode yang ia pilih adalah menghadapkan komunitas dengan fakta dari kehidupan sehari-hari.

Satu contohnya adalah mendokumentasikan ulang produk kebudayaan komunitas Dayak di Kaltim. Dari dongeng, cerita rakyat, mantra, pengobatan tradisional, asal-usul sejarah, dan lain sebagainya. Roedy mengatakan, kebanyakan literatur komunitas Dayak ditulis orang luar atau bangsa asing. Kebanyakan tulisan itu kerap tidak dilengkapi data primer dan justru menjadi rujukan.

Argumentasi paling mendasar menuliskan produk kebudayaan Dayak, sambung Roedy, bahwa setiap peradaban harus ditulis agar tak hilang ditelan zaman. Media tulis dipilih mengingat tradisi tutur di komunitas Dayak amat kuat. Apabila mengandalkan tuturan, produk kebudayaan tersebut bisa hilang atau terdisrupsi. Ia pun menggagas gerakan agar komunitas Dayak menuliskan sendiri literasi kebudayaannya. Roedy mendirikan lembaga Nomaden Institute. Lembaga ini mempunyai sekolah adat di berbagai kampung di Kalimantan.

“Kalau saya yang menulis kebudayaan Dayak, saya memperlakukan hal tidak adil. Semua pengetahuan itu bukan punya saya melainkan milik orang Dayak,” tutur Roedy

Penulisan ulang sejarah, pengetahuan, hukum, dan produk kebudayaan Dayak tak semudah yang dibayangkan. Ketika meminta masyarakat adat menuliskannya, Roedy kerap kali diprotes. Mulai keluhan warga yang tidak bisa mengetik sampai kebingungan menggunakan laptop.

Untuk mempermudah, Roedy menjadi fasilitator wawancara para tetua adat. Anak-anak muda di kampung diminta mengubah dan menulis transkrip wawancara ke bahasa Indonesia. Hasilnya dituangkan dalam draf tulisan. Roedy dan beberapa kawan bertugas sebagai editor dan membantu proses cetak hingga menjadi buku.

Proses tersebut berlanjut hingga muncul ide membuat Pedoman Tata Cara Peradilan Adat Dayak di Mahakam Ulu. Kitab setebal 367 halaman ini memuat aturan adat yang mengatur hubungan antar-manusia, manusia dan alam, serta aturan 12 subsuku Dayak yang bermukim di Kabupaten Mahakam Ulu. Buku ini selesai pada 2020.

Penulisan buku melibatkan penulis berlatar belakang tetua adat dari setiap subsuku Dayak di Mahulu. Para pengurus adat didampingi Dewan Adat Dayak Wilayah Mahakam Ulu (DADWMU) dan Nomaden Institute menuliskan satu per satu kata dalam kitab tersebut. Setiap draf di satu kampung akan dibahas di tingkat kecamatan. Dilanjutkan ke tingkat kabupaten.

“Draf buku pertama berbahasa daerah. Belum diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Makanya, perlu waktu hingga dua setengah tahun,” jelas Roedy.

Ia menceritakan satu dari antara manfaat buku ini. Suatu ketika, seorang mahasiswa meminjam buku tersebut. Rupanya, mahasiswa tadi hendak meminang pujaan hatinya yang berasal dari komunitas Bahau. Mahasiswa tersebut melihat ada yang kurang pas dengan persyaratan pernikahan adat. Calon pengantin pria itu mengambil buku tersebut dan memberitahukan bahwa persyaratan yang diminta berbeda dengan yang tertulis di kitab.

“Dengan terbitnya kitab hukum adat ini, semua orang bisa mengaksesnya. Termasuk tata cara peradilan adat. Jadi, seluruh kepala adat tidak bisa menjatuhkan sanksi sekehendak sendiri,” tutup Roedy. (*)