Sekali lagi, Soal Republik Samarinda

Ditulis oleh: Chai Siswandi

kaltimkece.id Awang Satria menulis risalah sejarah berjudul Kenapa Republik Samarinda Belum Pernah Ada? Tulisan tersebut menarik sebab percakapan wacana atau diskursus mengenai sejarah kota di Kaltim penting dan memang perlu disuarakan kembali. Tentu telaah atas data, naskah sumber, maupun pendekatan interpretasi yang digunakan sewajarnya dilakukan dengan cermat dan jujur.

Risalah yang diajukan Awang Satria tersebut merupakan sebuah tanggapan atas tulisan saya sebelumnya yang diterbitkan pada 28 Januari 2020 bertajuk Republik Samarinda, Republik Pertama di Nusantara yang didirikan Orang Bugis pada Abad Ke-17. Pertama, ia mempermasalahkan pemilihan nama Republik Samarinda dalam risalah yang saya tulis. Menurutnya, Tromp tidak pernah menuliskan Republik Samarinda tetapi Republik Bugis. Di dalam tulisan, saya pun telah mencantumkan hal tersebut.

"Tromp dalam Eenige Mededeelingen Omtrent De Boegineezen Van Koetei menganggap, Samarinda sebagai republic semi-independent. Samarinda sebagai Boegineezen Republiek setidaknya ditulis enam kali dalam pustaka itu. Ini menjadi sumber lain yang menguatkan berdirinya republik Samarinda."

Bahwa dalam tulisan, saya telah menyebutkan Boegineezen Republiek sebagaimana disampaikan Tromp. Dan tentu saja tidak bisa dibantah, tempat yang dimaksud Boegineezen Republiek atau Republik Bugis yang dimaksud Tromp ialah Samarinda, bukan yang lain. Menjadi wajar ketika bentuk pemerintahan di Samarinda adalah republik kemudian disebut Republik Samarinda. Sebagaimana bentuk pemerintahan negara Indonesia, kita menyebutnya Republik Indonesia.

Tentu saja republik itu bukan simplifikasi. Bentuk pemerintahan yang dihasilkan dari pemilihan langsung oleh rakyat, bukan dari keturunan bangsawan, disebut republik. Tak ada istilah lain yang lebih tepat selain republik. Tak jadi soal apakah hal ini dipengaruhi Revolusi Prancis atau tidak.

Pengakuan Samarinda sebagai republik dalam pengertian tadi bukan semata-mata hanya dinyatakan Asisten Residen Tromp sebagai perwakilan pemerintahan Hindia Belanda yang tentu mengerti bentuk pemerintahan. Sejarawan Belanda, HJ de Graaf; hingga masa modern oleh Baharuddin Lopa, menyebutkan hal yang sama dalam buku mereka masing-masing. Kedua sumber itu telah saya sebutkan di dalam risalah yang saya tulis.

Penulis sendiri memilih menyebut Republik Samarinda sebab merujuk kepada pendapat Lopa dalam bukunya Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan: Penggalian dari Bumi Indonesia Sendiri (1982).

"Orang-orang Sulawesi Selatan, atas persetujuan Sultan Kutai, telah sempat pula mendirikan republik demokratis di Samarinda, Kalimantan Timur, pada abad XVII. Itulah pula sebabnya, republik demokrasi yang didirikan itu bernama Samarinda karena berasal dari kata: sama rendah," tulis Lopa (hlm 31).

Selain itu, pemilihan Republik Samarinda agar lebih halus guna menghindari bias sentimen rasial ketimbang nama Republik Bugis. Samarinda pada awal pembentukannya memang merupakan wilayah yang diberikan kesultanan kepada diaspora Bugis. Dalam perkembangannya kemudian, tumbuh, diisi, dan dibangun bersama suku bangsa yang lain.

Namun, yang terpenting bagi penulis, tujuan utama penulisan risalah tersebut untuk menunjukkan bahwa bentuk pemerintahan republik pertama kali di Nusantara berada di timur Kalimantan. Dan itu adalah Samarinda terlepas apapun namanya baik Republik Samarinda ataupun Republik Bugis.

Selama ini, Lang Fang juga disebut Republik Lang Fang di Kalimantan Barat, dianggap sebagai bentuk pemerintahan republik pertama di Nusantara. Lang Fang didirikan pada 1793 atau sebagian sejak 1797 oleh Low Lan Pak. Lang Fang mulanya berupa kongsi-kongsi Tionghoa yang terdiri dari pekerja penambangan emas yang didatangkan oleh Kesultanan Sambas. Kemudian secara terbatas oleh Sultan Sambas diberi keleluasaan untuk mengatur kongsinya. Mulai pengangkatan pemimpin kongsi hingga pengaturan kegiatan pertambangan masing-masing.

Hal serupa ternyata lebih dulu terjadi di Samarinda. Kesultanan memberi keleluasaan kepada diaspora Bugis pada masa lampau untuk memilih pemimpinnya sendiri yang bergelar Pua Adu. Termasuk mengatur wilayahnya. Kemudian untuk pemilihan pemimpin tersebut, diadakan pemilihan umum satu kepala, satu suara. Sistem pemilu tersebut dinamakan kapala manang.

Sejak kapan hal ini bermula? Dalam judul risalah saya, dituliskan dengan jelas sejak abad ke-17. Jika membaca lebih cermat di dalam tulisan tersebut, penulis telah menyebutkan HJ De Graaf dalam bukunya yang bertitel Geschiedenis Van Indonesie (1949). Graaf menyatakan bahwa orang-orang Bugis mulai berdatangan di tanah Kutai sejak 1668. Mereka mendirikan semacam republik aristokratis dengan poea adoe yang dipilih sebagai pemimpin.

Adapun mengenai Eenige Mededeelingen Omtrent De Boegineezen Van Koetei yang ditulis Tromp bahwa Pua Adu yang menghadap Sultan Kutai, terjadi di Pamarangan atau sekitar 1732. Perjanjian di Pemarangan harus dipahami bukan sebagai perjanjian pertama melainkan sebuah pengulangan. Memang hal ini harus ditempatkan dalam konteks tradisi Bugis. Setiap pergantian pejabat atau pemimpin baru, diadakan perumusan ulang janji antara kedua pihak.

Dengan demikian, tidak serta-merta tahun pembaruan perjanjian dalam naskah Tromp ini dianggap tahun berdirinya permukiman Bugis di tanah Kutai. Hal ini bisa dibaca dalam tulisan saya yang lain berjudul Melihat Pembentukan Kota Samarinda serta Hubungan Kesultanan Kutai dengan Diaspora Bugis.

Teori mengenai bentuk pemerintahan, seperti juga teori ilmu sejarah dan lainnya, terus berkembang dan dinamis. Terkadang teori itu bersifat unik di suatu tempat. Untuk menjelaskan suatu istilah pada masa lalu, agar tidak bias, konteks semestinya juga menggunakan pengertian yang berlaku pada masa lalu.

Hans Kelsen menjelaskan dalam teori politik klasik bahwa bentuk pemerintahan diklasifikasikan hanya menjadi monarki dan republik (Kelsen, 1971: 256). Selanjutnya, Moh Kurnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam bukunya Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, menyebutkan bentuk pemerintahan menurut paham L Duguit. Dalam buku Traite de Droit Constitutinel (1923), lazim digunakan untuk membedakan kedua klasifikasi tadi. Jika kepala negara diangkat berdasarkan hak waris atau keturunan, disebut monarki. Sedangkan jika kepala negara dipilih melalui pemilihan umum untuk masa jabatan yang tertentu, bentuk negaranya disebut republik (Ibrahim, 1988: 166).

Dalam konteks ini, pilihan penyebutan bentuk pemerintahan yang berlaku di Samarinda masa lampau jelas merupakan republik sebab bukan monarki. Pemimpinnya bukan dari hak waris tetapi dihasilkan dari pemilihan umum oleh rakyat yang setara atau sama rendah. Pemilihan umum oleh warga kota tentu dipahami sebagai kepentingan publik karena lebih dari sekadar kepentingan individu atau keluarga. Suku dan keluarga adalah dua hal yang mestinya dibedakan.

Sepertinya, Awang Satria menafsir secara kurang tepat dalam menempatkan kata publica dalam kasus Samarinda. Jika kerena alasan etnisitas yang homogen para peserta pemilihan umum menjadi dianggap privat, status Lang Fang sebagai republik pertama juga harus dibatalkan. Pemilihan di sana hanya dari kongsi Tionghoa di Kalbar. Selain itu, aneh jika karena kesamaan etnisitas warga dalam komunitas kota dianggap sebagai bukan kepentingan publik. Kenyataannya, ada negara republik yang masyarakatnya homogen seperti Tunisia, Italia, sampai Korea Selatan.

Teori Robertus Robet yang terbit pada 2021 diajukan oleh Awang Satria. Bahwa pemerintahan harus dilepaskan dari keterikatan dan belenggu monarki, teokrasi, dan primordialisme. Hal ini tentu akan sulit untuk menjelaskan kondisi unik saat Republik Indonesia merdeka pada 1945. Di dalamnya masih terdapat swapraja yang memiliki sultan dan raja. Apakah Indonesia baru dianggap republik ketika swapraja berakhir? Hingga saat ini, masih banyak kesultanan di Indonesia--termasuk penggunaan gelar bangsawan, yang keterikatan dan pengaruhnya masih hidup dan dipelihara dalam kebudayaan masyarakat.

Adapun pilihan penamaan Samarinda, dalam referensi yang telah saya cantumkan, karena tidak seorang bangsawan Kesultanan Kutai pun di dalamnya. Makanya, Kesultanan Kutai menamakan ibu kota pemerintahan Bugis itu Samarinda. Artinya, pemerintahan yang dikendalikan oleh orang-orang sesama rendahan.

Hal ini bermakna bukan merendahkan diri namun menerangkan tidak adanya bangsawan di dalam kota itu. Kota dikendalikan orang-orang yang bukan bangsawan atau setara. Lantas, tentu kita tidak bisa berandai-andai lagi jika memang demikian kenapa tidak memilih; Sama Tinggi, Sama Rata, atau istilah lain. Bahwa telah menjadi kenyataan sejarah, para pendahulu telah memilih nama Samarinda sebagai nama wilayah yang harus diterima oleh generasi sekarang.

Tentu adanya bentuk republik di Samarinda adalah bagian sejarah yang patut diglorifikasi atau paling tidak disuarakan kembali. Bahwa dalam perjalanan sejarah kita sebagai bangsa, Samarinda telah lebih dulu mengenal demokrasi dan memiliki corak pemilihan umum jauh sebelum bentuk pemerintahan negara Indonesia dirumuskan para pendiri bangsa. Bahkan, sebelum adanya pengaruh Eropa di Nusantara.

Sebagaimana kerajaan tertua--seperti yang tertera di Yupa, dalam sejarahnya pertama kali berdiri di tanah Kutai. Adalah sejarah menarik bahwa bentuk pemerintahan kerajaan maupun republik, pertama-tama berlokasi di timur Kalimantan ini. (*)

Chai Siswandi, petani, tinggal di Kota Bangun, Kutai Kartanegara

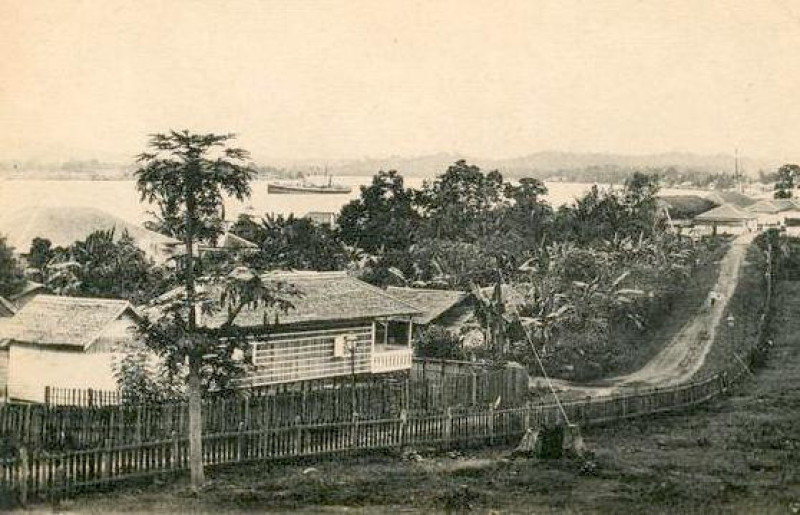

Foto artikel: Panorama Sungai Mahakam di Samarinda, diambil pada akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sumber: Digunakan sesuai dengan ketentuan Perpustakaan Universitas Leiden, Belanda.

Senarai Kepustakaan

Baharuddin Lopa. Hukum Laut, Pelayaran dan Perniagaan: Penggalian dari Bumi Indonesia Sendiri. University of California: California. 1982

Hermanus Johannes de Graaf. Geschiedenis Van Indonesie. N.V Uitgeverij W. Van Hoeve. 1949

Hans Kelsen. General theory of law and state. New York: Maxwell, 1971.

Moh. Kusnadi dan Harmaily Ibrahim. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta. FH UI, 1988.

SW Tromp. Eenige Mededeelingen Omtrent De Boegineezen Van Koetei. Bidragen tot de Taal-land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indie: Belanda. 1887