Suara Aktivis 98: Mahasiswa Mesti Lebih Jernih, Harus Studi Data dan Lapangan

kaltimkece.id Semenjak Republik Indonesia terbentuk, setidaknya dua kali mahasiswa menyumbang andil besar bagi perjalanan bangsa. Dimulai pada era revolusi 1965-1966 ketika Orde Lama yang dipimpin Soekarno digusur Orde Baru. Kali kedua gerakan mahasiswa adalah masa reformasi 1997-1998. Demonstrasi berkali-kali mampu menumbangkan 32 tahun kekuasaan Presiden Soeharto.

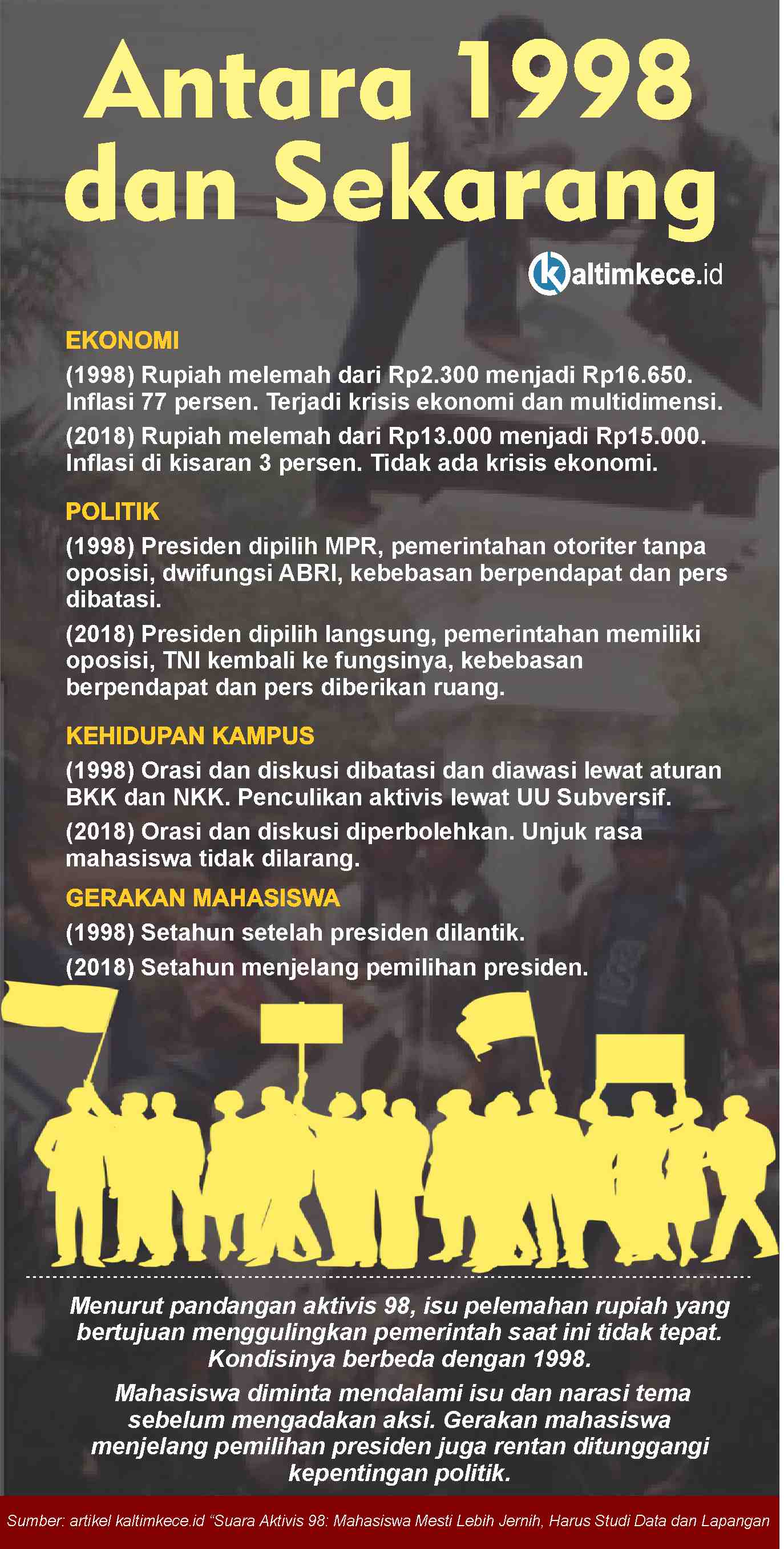

Pada kedua lini masa itu, 1966 dan 1998, nilai tukar rupiah sama-sama jatuh di hadapan dolar Amerika Serikat. Harga barang melambung setinggi-tingginya. Hari-hari ini, sebagian mahasiswa maupun kelompok politik tertentu mencoba menyamakan situasi dengan era 1966 dan 1998. Demonstrasi serentak berlangsung di sejumlah daerah. Ada yang menuntut pemerintah menstabilkan rupiah, ada yang menyelipkan pesan agar presiden turun dari jabatan.

Jumat, 14 September 2018, misalnya, mahasiswa yang menamakan diri Aliansi Garda Kalimantan Timur menduduki ruang sidang paripurna DPRD Kaltim. Mereka bernyanyi-nyanyi “turunkan Jokowi” dan menuding pemerintah gagal menstabilkan nilai rupiah.

Untuk menggali lebih dalam perbandingan situasi sekarang dengan 20 tahun lalu, kaltimkece.id menemui sejumlah pentolan aktivis gerakan reformasi 1998 di Samarinda. Eri Panca Setyawan adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, ketika gerakan reformasi menjalar ke penjuru Nusantara. Dalam pandangannya, terdapat persamaan maupun perbedaan antara sekarang dengan 20 tahun silam.

Persamaan paling kentara adalah melemahnya rupiah. Namun, jika kesamaan itu ditelisik lebih dalam, ditemukan perbedaan yang nyata. “Waktu itu, rupiah mulai anjlok ketika saya pulang dari KKN (kuliah kerja nyata) yakni September 1997,” tutur Eri, kini penggiat lingkungan di World Wide Fund for Nature.

Dari Rp 2.300 per USD, rupiah terus melorot menuju Rp 10 ribu hanya dalam beberapa bulan. Juni 1998 menjadi puncaknya. Nilai tukar rupiah menembus titik tertinggi dalam sejarah yakni Rp 16.650 per USD. Keadaan itulah yang disebut berbeda dengan situasi sekarang. Pada 2018, rupiah hanya beranjak dari kisaran Rp 13 ribu menuju Rp 15 ribu. “Jika melemahnya rupiah adalah pintu masuk bagi gerakan mahasiswa, saya sepakat. Tetapi itu hanya satu indikator, harus dilihat kondisi-kondisi yang lain,” paparnya.

Kondisi yang dimaksud adalah sebagai berikut. Pemerintahan dijalankan secara otoriter. Hak berpendapat dikebiri, demikian aktivitas kampus juga dipasung. Peran dwifungsi ABRI begitu luar biasa seturut kebebasan pers yang dikekang.

“Kondisi-kondisi tersebut terakumulasi sehingga menimbulkan gerakan mahasiswa. Dan itu yang tidak terjadi sekarang,” papar Eri.

Menjelang reformasi, gerakan kampus di Samarinda berdenyut cepat melalui berbagai mimbar mahasiswa dan diskusi. Para aktivis merumuskan hipotesis awal mengenai kondisi rakyat. Mahasiswa juga turun menemui masyarakat Samarinda untuk mengetahui situasi perekonomian.

“Kami datangi Pasar Segiri untuk mengecek harga sembako. Beberapa bulan setelah rupiah jatuh, inflasi sangat tinggi. Harga sembako melambung dan kami memastikannya langsung,” jelasnya.

Di samping itu, mahasiswa mengumpulkan diktat-diktat ekonomi, hukum, dan politik, termasuk tulisan para ekonom dan pakar tata negara senior sebagai bahan diskusi. Dari situ, aksi dirancang. Aktivis 98 juga menyiapkan bantuan bagi masyarakat. Mereka mengajak Bulog bekerja sama menyediakan pasar murah yang dibuka di pelosok Samarinda. Langkah itu diharapkan mengurangi beban masyarakat yang sedang tercekik harga sembako.

Gerakan Murni

Menyikapi gerakan mahasiswa kini, Eri melihat terdapat perbedaan konteks yang begitu dalam jika dibandingkan masa reformasi. Argumen-argumen yang diajukan untuk ‘turunkan Jokowi’ tidak sekuat dibanding ‘turunkan harga sembako’ dan ‘turunkan Soeharto’. Lagi pula, ketika rezim Soeharto di ujung tanduk, hampir seluruh lapisan masyarakat mendukung gerakan mahasiswa. Warga bahkan memberi perlindungan kepada para aktivis yang dikejar-kejar aparat keamanan.

“Saat ini berbeda. Selain presiden sudah dipilih langsung, suara masyarakat terbelah,” ulas Eri yang pernah ditangkap pihak keamanan ketika berdemonstrasi di sekitar Jalan Agus Salim-Jalan Gatot Subroto, Samarinda.

Peran mahasiswa pada 1998 juga sangat dipengaruhi situasi politik. Pemerintah otoriter dan tanpa oposisi membuat suara rakyat terbungkam. Mahasiswa menjadi elemen yang paling diharapkan menyuarakan aspirasi sehingga yang hadir kemudian adalah gerakan murni. Tidak ada tunggangan politik dari kubu mana pun serta bebas dari politik praktis.

“Sekarang tentu berbeda,” ucap Eri. Dia menilai, sebagian organisasi mahasiswa memiliki tarikan kuat dengan partai politik. Ketika gerakan mahasiswa mulai ramai menjelang pemilihan presiden, berbagai pertanyaan akan muncul. “Jika yang ditagih adalah janji Presiden Jokowi, misalnya rupiah di bawah Rp 10 ribu, mengapa tidak dari dulu dikejar? Kenapa baru sekarang, begitu calon presiden sudah diketahui?”

Rentan Penyusup

“Pertanyaannya, demonstrasi kemarin murni gerakan mahasiswa atau ada yang menggerakkan?” Demikian kalimat pembuka Jusuf Kuleh ketika menerima jurnalis kaltimkece.id, Sabtu, 15 September 2018. Aktivis 98 yang juga dari Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, ini, melihat sejumlah keanehan dalam gerakan mahasiswa. Selain tidak sesuai fakta di lapangan, isu yang dibawa rentan disanggah. Pada akhirnya, yang tertinggal adalah stigma politik dari suatu aksi.

Kuleh mengambil contoh isu pelemahan rupiah sebagai narasi unjuk rasa mahasiswa. Seharusnya, tema tersebut ditelisik lebih mendalam. Nilai suatu mata uang tidak bisa dipisahkan dari berbagai indikator makroekonomi seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga suku bunga.

“Menengok penjelasan menteri keuangan tentang pelemahan rupiah dan solusi pemerintah, masih sangat masuk akal. Kondisi sekarang jelas berbeda dengan 1998,” tutur Kuleh, kini bergelar doktor ekonomi. Dia mengabdi sebagai dosen di almamaternya.

Pada 1998, Kuleh mengatakan, mahasiswa telah mengumpulkan beragam data di tengah keterbatasan informasi. Mahasiswa bergerak diam-diam karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu memberlakukan aturan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK). Kebijakan itu mengekang diskusi dan orasi di kampus sehingga melesukan gerakan mahasiswa. Ditambah lagi berlakunya undang-undang subversif. Mereka yang masuk radar pihak keamanan hanya akan menerima dua istilah yakni lingkaran biru atau lingkaran merah. Biru berarti masih bisa diberitahu. Sementara merah, Kuleh berkata, “Die. Mati!”

Di tengah situasi demikian, mahasiswa sedapat mungkin mencari data penunjang termasuk turun ke lapangan. Menurut Kuleh, mahasiswa sekarang semestinya lebih mudah mencari informasi karena kemajuan teknologi. “Justru yang saya lihat, sebagian mereka (aktivis kampus) lemah menghimpun data yang akurat. Kebanyakan mendapat informasi dari media sosial yang tidak jelas sumbernya. Ujung-ujungnya, hoax dan fitnah,” kritiknya.

Kuleh mengapresiasi perjuangan mahasiswa sebagai benteng pertahanan idealis bangsa. Namun, perlu diingat, idealisme mahasiswa yang sejati lahir dari pemikiran suci kampus melalui ragam diskusi kelompok yang terfokus. Ia dibangun dari internal kampus bersama civitas akademik dengan topangan data valid dari sumber resmi dan jelas. “Dari situlah isu-isu strategis lahir. Ketika dibawa dalam aksi, demonstrasi akan lebih elegan,” sarannya.

Harus Lebih Jernih

Pada demonstrasi raya di Samarinda, 1998 silam, duduk sebagai koordinator lapangan adalah Sencihan. Aktivis dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Mulawarman, ini, menilai bahwa semangat mahasiswa sebenarnya sangat baik. Kritik para agen perubahan tetap diperlukan dalam kehidupan berdemokrasi.

“Semangatnya, sudah oke,” jelas Sencihan, kini komisioner Komisi Informasi Kaltim, mengomentari aksi di Gedung DPRD Kaltim, Jumat lalu.

Dalam pandangannya, kekeliruan mahasiswa mengajukan argumen masih dalam batas wajar. Mahasiswa masih belajar dan harus terus belajar. Lagi pula, Sencihan melihat adanya perbedaan menerima informasi antara masa reformasi dan kini. Pada 20 tahun lalu, informasi sangat terbatas karena tidak banyak media. “Andaikata media sosial sudah ada pada 1998, bukan tidak mungkin perjuangan mahasiswa menjadi lebih berat,” terang Sencihan, bertamsil.

Pada 1998, mahasiswa tidak begitu banyak menerima informasi sehingga mudah memilah mana yang benar dan mana yang palsu atau propaganda belaka. “Kami lebih jernih menangkap masalah. Berbeda dengan sekarang. Informasi sangat banyak sehingga bisa terdistorsi di kalangan mahasiswa,” jelas ketua Senat Mahasiswa Unmul pada era reformasi ini.

Sencihan menyarankan, mahasiswa sebaiknya berdiskusi dengan kaum akademis kampus agar mampu memilah informasi. Pada 98, para dosen seperti Noor Syamsu Agang (almarhum) dan Sarosa Hamongpranoto adalah orang-orang yang aktif sebagai rekan diskusi para aktivis. Mereka juga turut mendukung gerakan reformasi. Dari diskusi dengan para akademis kampus, cakrawala berpikir mahasiswa dapat terbuka. Sebagai contoh, memahami situasi politik sekarang yang membuat masyarakat terbelah. Kondisi ini merupakan tantangan bagi mahasiswa dalam menentukan suatu isu.

Sudarno, aktivis 98 yang lain, satu suara. Selain diskusi dengan kaum cendikia, mahasiswa disarankan riset di lapangan. Dalam isu yang diangkat mahasiswa Jumat lalu, kenaikan dolar berimbas kepada kebutuhan pokok. Kemudian dikaitkan dengan pemerintah yang lemah sehingga pemimpin harus diturunkan.

“Mestinya hati-hati mengangkat isu ini karena sedang tahun politik,” terangnya. Sudarno khawatir, mahasiswa dituding ditunggangi dan tidak objektif. Aktivis 98 dari Fakultas Ekonomi, Universitas Mulawarman, ini, yakin bahwa isu pelemahan rupiah berasal dari isu nasional.

“Boleh sekali membawa isu nasional, tapi riset lokal harus dilakukan, dong,” sarannya. Dia menyayangkan pengecekan pasar tak dilakukan. Padahal, kata Sudarno, koordinator lapangan demonstrasi pada Jumat lalu adalah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unmul, satu almamater dengannya.

Tetap Diapresiasi

Aktivis 98 yang lain, Dwiyanto Purnomosidhi, mengapresiasi aksi mahasiswa Samarinda pada Jumat lalu. Menurut aktivis dari Fakultas Kehutanan, Universitas Mulawarman, ini, gerakan mahasiswa merupakan wujud kekhawatiran melonjaknya harga kebutuhan pokok selepas pelemahan rupiah. “Memang (harga bahan pokok) belum naik sekarang, tetapi kekhawatiran di kemudian hari,” terangnya kepada kaltimkece.id.

Selain itu, patut dicermati utang Indonesia yang sudah menembus Rp 4.000 triliun. Penguatan dolar semakin menambah besar utang negara. Dwi turut menambahkan, isu yang dibawa para mahasiswa adalah menurunnya daya beli masyarakat akibat dolar menguat. Namun demikian, dia setuju jika sebuah aksi harus didahului riset. Sepanjang pengalamannya sebagai aktivis, Dwi menyatakan, isu yang berkembang dapat dilihat di media massa. Sebagai data pembanding, mahasiswa dapat mendengar langsung aspirasi warga.

“Dulu biasanya dari ketua RT. Teman-teman yang baru pulang dari daerah banyak mengumpulkan laporan,” kenang pria yang kini menjabat wakil sekretaris jenderal DPP PAN Wilayah Kaltim. Pada masa sekarang, Dwi menilai, mahasiswa era milenial seharusnya bisa mendapat data lebih banyak, salah satunya melalui media sosial.

Mewakili Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, aktivis 98 bernama Carolus Tuah, turut mengapresiasi mahasiswa yang aktif berdemokrasi. Menurutnya, masih ada segelintir kelompok yang kritis terhadap isu-isu yang berkembang di masyarakat. Namun, seperti barisan aktivis 98 yang lain, Tuah menyayangkan jika narasi yang dibawa dalam aksi justru berbeda dengan fakta di lapangan.

Mahasiswa dianjurkan tidak sekadar mengadakan riset. Para aktivis diminta menunjukkan atribut intelektual dengan pola pikir kritis. Kampus sebagai tempat belajar, misalnya, menyediakan banyak teori. Seluruh teori itu dapat dipakai dalam berinteraksi di dunia nyata. Dalam aksi di Gedung DPRD Kaltim, Jumat lalu, Tuah yakin banyak pengunjuk rasa berasal dari fakultas ekonomi dan bisnis. “Gunakan pendekatan teori ekonomi sambil memantau harga di pasar. Itu hal yang mudah,” terang pria yang 20 tahun mengabdi sebagai penggiat antikorupsi ini.

Merangkum semuanya, Tuah menambahkan, mahasiswa era milenial seharusnya mempertahankan daya kritis dan memperluas pergaulan. “Yang tak kalah penting adalah menggunakan nalar dan akal sehat,” kuncinya. (*)

Dilengkapi oleh: Fachrizal Muliawan