Derita Misionaris Asing di Kaltim (2): Dibatasi dan Diusir Negara pada Pengujung Orde Lama

kaltimkece.id Agama Kristen, termasuk rohaniwan dan pengikutnya, acapkali mendapat stigma "agama asing" atau "agama penjajah". Tuduhan semacam ini, sekalipun tidak benar, seolah-olah mendapat pembenaran saat terjadi eskalasi konflik antara Indonesia dengan Belanda pada akhir dekade 1950-an.

Konflik yang disebabkan sengketa Irian Barat serta konflik Indonesia dengan Inggris saat Konfrontasi Indonesia-Malaysia itu dimulai pada September 1963. Orang-orang asing, termasuk para misionaris, dengan mudah dicurigai sebagai agen-agen imperialis. Mereka dibatasi gerak-geriknya. Dalam beberapa kasus, mereka diusir dari Indonesia atau sekurang-kurangnya menerima cercaan.

Di NTT, misalnya, ada dua kasus yang menarik. Pada 1965, Pastor Hans Smit (seorang imam Katolik dari Jerman) yang bertugas di Kabupaten Belu dilaporkan seorang guru agama telah menghina Presiden Sukarno. Laporan itu datang hanya karena ia menjatuhkan uang ke meja saat menghitung kolekte. Seorang misionaris Australia di NTT, Gordon Dicker, juga seringkali diserang dalam buletin Pelopor yang diterbitkan pengurus CDB (Comite Daerah Besar) PKI NTT sebagai seorang imperialis (Van Klinken, 2014, hlm 179, 214).

Jika di NTT baru sebatas cercaan dan laporan palsu, yang terjadi di Kalimantan Timur lebih dari itu. Pelakunya bukan warga sipil melainkan militer yang notabene adalah alat negara.

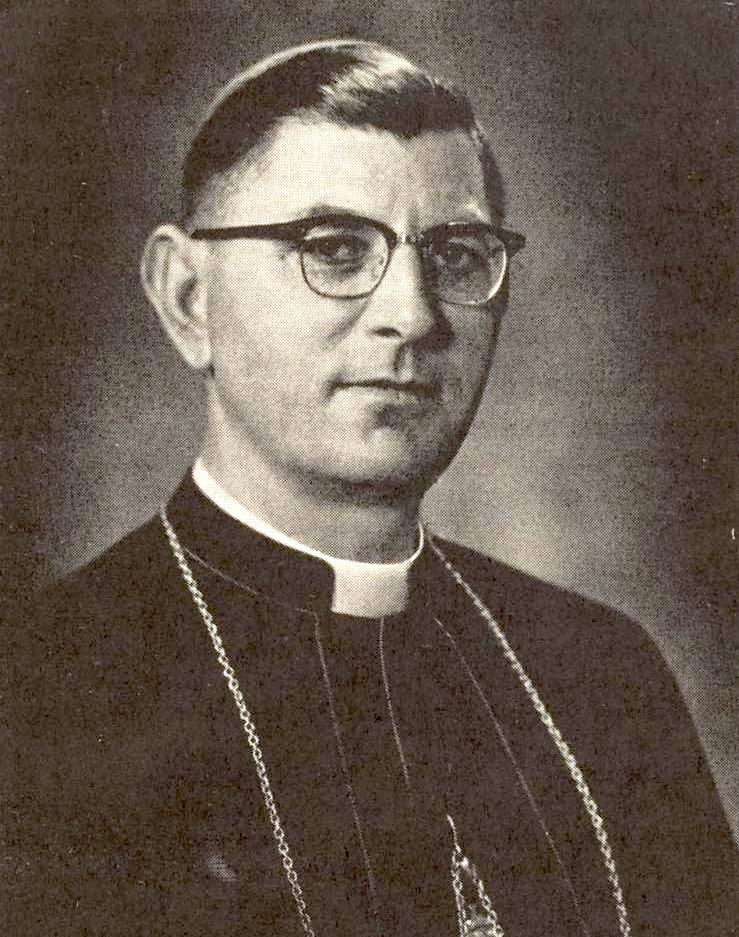

Sejak 21 Februari 1955, Vikariat Apostolik Samarinda didirikan. Samarinda, sebelumnya menginduk kepada Banjarmasin, menjadi wilayah gereja yang mandiri. Sebagai Vikaris Apostolik pertama, diangkat Mgr Jacques Henri Romeijn MSF pada 10 Juli 1955. Ia masih di negeri Belanda dan menerima tahbisan uskupnya pada 15 September 1955 di sana, tepatnya di Kota Wassenaar. Adalah Mgr Wilhelmus Johannes Demarteau MSF yang menjabat sebagai Vikaris Apostolik Banjarmasin merangkap pejabat Vikaris Apostolik Samarinda (Coomans, 1974, hlm 425, 427).

Salah satu kendala terbesar yang dihadapi misi di Kalimantan Timur adalah di bidang pendidikan. Pada 1954, seminari menengah telah dipindah dari Banjarmasin ke Sanga-Sanga (waktu itu bernama Seminari Santo Yosef, cikal-bakal Seminari Don Bosco saat ini). Meski sudah menempati gedung yang jauh lebih memadai, seminari itu selalu kekurangan tenaga pengajar.

Konferensi Vikaris Seluruh Kalimantan pada 1956 mengajukan rencana agar para siswa tiga kelas tertinggi dikirimkan ke Pontianak. Rencana tersebut dilaksanakan pada tahun itu juga. Namun, riwayat seminari di Sanga-Sanga akhirnya tamat pada 1958 ketika muncul larangan bagi misionaris Belanda (non-WNI) untuk masuk ke Indonesia. Kekurangan tenaga ajar menjadi makin parah karenanya.

Siswa kelas-kelas tertinggal lantas dipindahkan ke Nyarumkop sedangkan siswa kelas persiapan dipindahkan ke Tering di pedalaman Mahakam. Walau begitu, seminari menengah kembali dibuka pada 1961 kini dengan nama Seminari Don Bosco (Coomans, 1974, hlm 427) (Anonim, 1 Mei 2011).

Larangan masuk bagi misionaris Belanda pada 1958 cukup merugikan perkembangan misi Gereja Katolik di Kalimantan Timur khususnya di pedalaman Mahakam. Penarikan tenaga misi dari pedalaman ke Samarinda selaku pusat misi menyebabkan karya-karya misi di sana kekurangan tenaga (Coomans, 1974, hlm 436). Keluarnya larangan tersebut, tak ayal lagi merupakan efek dari eskalasi konflik Irian Barat, memperparah keadaan yang sudah terpuruk.

Meski begitu, larangan ini hanya berlaku bagi mereka yang bukan warga negara Indonesia dan berasal dari Belanda. Para misionaris dari negara lain (atau misionaris Belanda yang sudah menjadi WNI) masih dapat bertugas di Indonesia. Baru pada 1963 kegiatan misionaris menjadi sangat terkekang. Aturan tadi tidak hanya menyasar para imam Katolik Belanda melainkan para misionaris C&MA (Christian and Missionary Alliance, induk dari KINGMI/GKII) yang sebagian besar berasal dari Amerika Serikat.

Misionaris Belanda dan Amerika: Sama-Sama Diusir dari Pedalaman

Konfrontasi Indonesia-Malaysia yang bermula pada 16 September 1963 menjadi titik balik bagi keberadaan dan aktivitas warga negara asing Eropa (dan Amerika) di Kaltim. Jika di Balikpapan seluruh staf pengurus PT Shell Indonesia ditahan disertai aksi corat-coret slogan anti-Inggris dalam pengambilalihan kilang minyak setempat, di pedalaman Mahakam para misionaris keturunan asing ditarik paksa.

Lahir perintah dari Pangdam waktu itu, Kolonel Suhario, agar para misionaris berkebangsaan asing ditarik dari pedalaman Mahakam dan menetap di Samarinda. Awalnya, perintah tersebut dikira hanya merujuk kepada misionaris keturunan asing non-WNI. Namun, koordinator Pangdam untuk Hulu Mahakam yang berkedudukan di Barong Tongkok memastikan bahwa perintah itu berlaku untuk semua misionaris keturunan asing, baik WNI maupun non-WNI (Coomans, 1974, hlm 436). Alasan pembatasan dan pengusiran mereka tiada lain karena dianggap sebagai nekolim dan agen CIA (Lentjang, 1987, hlm 166).

Adapun pembatasan terhadap kegiatan misionaris C&MA sudah berlangsung sejak 1962. Pdt IE Lay menulis dalam majalah The Pioneer, sebuah majalah khusus yang mewartakan karya C&MA di Kalimantan Timur, mengenai hal ini. Waktu itu, C&MA ingin mengirimkan misionaris ke Malinau tetapi gagal mengantongi izin dari pemerintah setempat. Bahkan, izin kunjungan sekalipun tidak diberikan (The Pioneer, 1964).

Meski begitu, para misionaris masih melakukan kunjungan dan pelayanan di wilayah-wilayah lain seperti Berau dan Sekatak. Hanya di wilayah-wilayah perbatasan dengan Malaysia mereka dilarang masuk. Pada September 1964, masih ada misionaris C&MA yang bertugas di Kalimantan Timur. Dua pasangan bertugas di Samarinda (Pdt Gordon Jensen dan Ken Riggenbach bersama istri), satu pasangan di Tanjung Selor (Pdt G Kamphausen dan istri), dan satu pasangan lagi di Melak (Pdt J Waite dan istri). Artinya, kegiatan misionaris belum sepenuhnya dilarang (The Pioneer, 1964).

Baru pada 1965 semuanya berubah. Majalah The Pioneer (1965, sayangnya tanpa bulan, tetapi kemungkinan terbit pada Januari atau Februari) mencatat jumlah misionaris di Kalimantan Timur nihil. Pelarangan aktivitas misionaris dapat dipastikan sudah terjadi saat Januari 1965 sebab hal ini disinggung sedikit dalam majalah The Alliance Witness yang terbit 20 Januari 1965. Di dalamnya, terdapat ajakan doa bagi para pemuda Manado yang belajar Injil di rumah misionaris di Samarinda, yang kini mandiri karena misionaris tersebut dipaksa keluar Kalimantan Timur untuk sementara waktu (The Alliance Witness, 1965).

Sebuah kisah yang diceritakan Pdt Gordon Jensen di majalah The Pioneer pada 1965 juga menggambarikan situasi kala itu. Kisah yang berjudul Almost, But Not Quite! (Hampir, Tapi Belum Sepenuhnya!) bercerita tentang pengalamannya dengan Pdt Ken saat menaiki sebuah bemo di Samarinda. Perjalanan terhenti oleh sebuah mesin penggilas (road roller) di depan mereka. Suasana makin tegang saat sebuah jip tentara lewat dari arah berlawanan. Seisi bemo langsung berbicara tentang pas jalan (surat izin bepergian) sebab pada waktu itu ada instruksi bagi para misionaris asing untuk pergi dari Kalimantan Timur (The Pioneer, 1965).

Anekdot itu berakhir bahagia. Pdt Gordon, Ken, dan sopir bemo tidak jadi digilas mesin raksasa itu berkat peringatan warga sekitar kepada operator mesin. Jip tentara itu hadir sebagai pelengkap cerita saja. Mereka tidak ditahan atau dicegat. Tetapi, justru bagian pelengkap itulah yang memberi arti penting pada pembahasan ini.

Cerita yang kemungkinan terjadi pada akhir 1964 itu menjadi bukti kuat bahwa para misionaris C&MA diminta segera meninggalkan Kaltim untuk sementara waktu. Pada Januari 1965, semuanya sudah tidak ada di Kaltim. Yang tersisa hanyalah murid-murid dan para guru yang berkebangsaan Indonesia. Namun, jumlah tenaga ajar di sekolah-sekolah teologi sangat tidak mencukupi sehingga menghambat karya misi C&MA (Lentjang, 1984, hlm 166).

Gereja dan Umat Protes, Pertolongan Tiba

Orang-orang Dayak, terutama para kepala kampung dan umat, Partai Katolik, dan Parkindo (Partai Kristen Indonesia)--organ politik yang mewakili umat Katolik dan Kristen--tidak tinggal diam. Begitu rohaniwan Katolik yang "dikonsinyasi" di Samarinda, mereka semua melayangkan protes kepada pemerintah menuntut agar para misionaris dapat kembali bertugas di pedalaman. Semua suara-suara itu tidak pernah dihiraukan (Coomans, 1974, hlm 436).

Pernah sekali Kedutaan Vatikan di Indonesia menulis surat kepada Menteri Luar Negeri Drs Subandrio mengenai hal ini. Surat itu mendapat balasan dari pemerintah tapi setelah itu tidak ada perubahan yang signifikan. Akhirnya, Mgr Romeijn MSF selaku Vikaris Apostolik Samarinda berinisiatif pergi ke Jakarta dan menghadap Jenderal Ahmad Yani, KSAD (Kepala Staf Angkatan Darat) sekaligus atasan Kolonel Suhario.

Situasi baru berubah saat Suhario digantikan oleh Kolonel Sumitro pada Maret 1965 sebagai Pangdam IX/Mulawarman (Coomans, 1974, hlm 436-37). Para misionaris berangsur-angsur mulai kembali ke pedalaman.

Walau begitu, karya penginjilan di hulu masih tertatih-tatih. Oleh karena itu, Lentjang BA selaku perwakilan DPD Parkindo Kalimantan Timur (ia menjadi perwakilan sebab para anggota DPD berhalangan hadir) dalam Sidang DPP Parkindo yang diselenggarakan di Sukabumi pada 1969 menyampaikan keluhan partai mengenai kondisi misi Kristen yang sengsara pada masa Suhario. Melanchton Siregar, Ketua Umum DPP Parkindo, menanggapi dengan positif. Ia berjanji terus memperjuangkan isu tersebut kepada pemerintah secara bersungguh-sungguh (Lentjang, 1984, hlm 166).

Pembatasan dan Pengusiran: Lahir dari Rasa Benci?

Alasan utama kebijakan pembatasan dan pengusiran misionaris asing dari kawasan hulu Mahakam oleh Pangdam Suhario adalah karena mereka dituduh sebagai nekolim dan agen CIA (Lentjang, 1987, hlm 166). Sekilas, terlintas di pikiran bahwa Suhario mengeluarkan kebijakan ini karena dia membenci orang-orang asing, khususnya orang Eropa dan Amerika. Namun, benarkah demikian?

Suhario, yang sering dikenal dengan nama Hario Kecik, tidak menyinggung sama sekali masalah ini dalam biografinya yang berjudul Pemikiran Militer: Sepanjang Masa Bangsa Indonesia, terutama di jilid kedua yang menceritakan pengalamannya sebagai Pangdam IX/Mulawarman. Justru, mereka digambarkan menghargainya sebagai pangdam seolah-olah tidak ada pertikaian di antara mereka.

Dalam biografinya pula, Suhario bercerita tentang suatu festival kecil yang diadakan di tengah-tengah proses penyutingan film Tangan-Tangan jang Kotor (rilis 1963) di Melak dan Barong Tongkok. Ia mengundang para kepala suku Dayak Wehea, Kenyah, Long Gelat, Tunjung, juga perwakilan dari Dayak Aoheng dan Punan. Suhario juga mengundang beberapa imam Katolik Belanda untuk hadir (Kecik, 2009, hlm 172).

Para kepala suku Dayak memberinya gelar Amai Biyuk yang berarti "Bapak Besar". Adapun para misionaris Belanda memberinya ucapan selamat. Mereka berkata "Generaal, wat u doet is iets wonderbaarlijks, onze oprechtelijke felicitatie." (Jenderal, apa yang Anda jalankan ini adalah sesuatu yang ajaib. Kami dengan ikhlas mengucapkan selamat). Tidak tampak sama sekali nada permusuhan antara para misionaris dengan sang panglima.

Dari situ bisa disimpulkan bahwa kebijakan pembatasan dan pengusiran pada misionaris asing semata-mata lahir sebagai akibat dari kampanye Ganyang Malaysia dan Nekolim saat itu. Ia lahir sebagai efek samping dari kebijakan politik anti-imperialis yang dianut Indonesia saat itu dan bukan sentimen pribadi Suhario terhadap orang-orang asing. (*)

Baca serial sebelumnya: Derita Misionaris Asing di Kaltim (1): Dibantai Jepang, Lari ke Pedalaman, Jadi Romusha

Senarai Kepustakaan

Coomans, Michael (1974). Sejarah Gereja Katolik di Wilayah Keuskupan Banjarmasin dan Keuskupan Samarinda. Dalam Sejarah Gereja Katolik Indonesia 3a, hlm. 399-442. Jakarta: Bagian Dokumentasi Penerangan Kantor Waligereja Indonesia.

Jensen, Gordon. Almost, But Not Quite!, The Pioneer, 1965, hlm 10-11.

Kecik, Hario. 2009. Pemikiran Militer: Sepanjang Masa Bangsa Indonesia. Jilid 2. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lay, I.E. The Challenge of East Kalimantan, The Pioneer, September 1964, hlm. 3-5.

Lentjang, 1987. Untuk Demokrasi, Persatuan, dan Pembangunan Berdasarkan Kasih. Dalam Payung Bangun, Melanchton Siregar: Pendidik dan Pejuang, hlm. 162-67. Jakarta: BPK Gunung Mulia.

The Alliance Witness, 20 Januari 1965.

Van Klinken, Gerry, 2014. The Making of Middle Indonesia: Middle Classes in Kupang Town, 1930s-1980s. Leiden: Brill.

Sumber Internet

Anonim. Seminari Menengah St. Yohanes Bosco-Samarinda, Pojok Seminari, 1 Mei 2011. Diakses pada tanggal 26 Desember 2024 pukul 16:30.